僕と彼との出会いは、高校1年の男子トイレだった。僕が用を足していると、見知らぬ男がやってきて、いきなり「ビージーズのファースト・オブ・メイっていいね。」と話かけてきた。以前、見知らぬ男に覗きこまれて「Fをさせてくれ。」と言われた経験があるが、彼は、そんなことは言わなかった。悪い印象はなかった。T君との出会いだ。

あの当時、僕らが住んでいた田舎町では、洋楽を聞いている奴は珍しかった。僕はクラスのホームルームで、「乞食の晩餐」という班名を付けたりする変わり者で、皆の顰蹙を買っており、「気に入らない」とクラスメートに殴られたこともあった。

高校生活の3年間、放送室に入り浸った。倉庫を漁って、ビートルズを録音したオープンリールのテープを発見したこともあった。僕にとっては、そこだけがオアシスだった。ウイーク・デイは放送室で音楽を聴き、休日は誰かの家に集まって一日中音楽を聴いていた。他の事は何もしなかった。小遣いも全て、レコードにつぎ込んだ。

小遣いを貰うと、上野・銀座・高田馬場と中古レコード店のはしごをして、レコードを漁った。ある時、高田馬場の「タイム」(中古レコード店)で、『リターン・トゥ・フォーエバー/チック・コリア』と『終わりはじまる/中川五郎』と『ベスト・オブ・フレダ・ペイン』を買ったら、帰りの電車賃がなくなってしまい、店主に話して、1枚返そうとしたら、電車賃分をまけてくれたことがあった。あの時以来、高田馬場に足を向けて寝たことはない。

昼休みの校内放送は、クラシックしかかけることができないと先輩に言われていたが、ある時、「これはクラシックだ。」と言って、ピンク・フロイドの『アトム・ハート・マザー』をかけた。それ以来、ロックも自由にかけられるようになり、自分でシナリオを書き、DJの真似事もはじめた。昼休みの校内放送で鼻水をすするのを、全校生徒に聞かれたこともあった。ある時、リクエストに応えて藤圭子の「夢は夜開く」をかけて、職員室に呼び出されて怒られたが、その時は、なぜ怒られるのかが理解できなかった。そんな僕でも、三上寛だけはかけられなかった。かろうじて、最低限の常識だけは持っていた。

|

|

僕とT君、S君、K君、そしてSさんは、学校のビートルズ(自称)だった。僕の中学時代からの友人I君も含めて、文化祭では、レコード・コンサートをやった。かなりロックに偏ったコンサートだったが、周りのことは気にならなかった。ただひとつだけ、隣の部屋で教師たちが麻雀をやっており、ガラガラと牌をかき回す音だけは我慢」ならなかった。すぐに職員室に怒鳴り込んで、「生徒たちが一生懸命に作品を発表したり展示をしているのを見に来ないで、麻雀をやっているとは何事か!」と、教師に向かって説教したこともあった。

そんな僕らでも、学校の役に立つこともやっていた。体育会や卒業式などの学校行事の放送設備のセッティングは、全て放送委員会に任されていた。電気の知識は、まるでなかったが、先輩の指導を身体で覚えた。ある時、部室の屋根に登ってラッパを取り付けていたら、目の前にいたT君が急に姿を消した。神隠しかと思った瞬間、屋根に大きな穴を発見、下を覗くとT君が潰れたラッパを抱えて横たわっていた。ラッパを犠牲にして、本人は無傷だった。

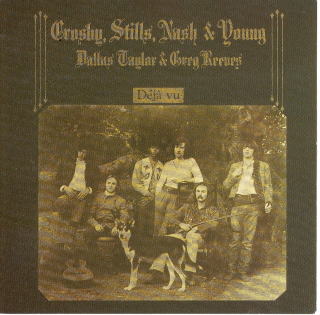

T君と僕の関係は、プラトニックではあったが、他人も羨む仲だった。高2の3月、僕の誕生日に『デジャ・ヴ/CSN&Y』をT君からプレゼントされた。家族以外から誕生日のプレゼントを貰ったのは初めてだった。胸のときめきを気づかれないように平静を装った。お返しに、T君の誕生日に『ホワット・ウィ・デッド・オン・アワ・ホリデイズ/フェアポート・コンヴェンション』を贈った。この時も二人でレコード店へ出かけて行き、二人で選んだ。これは、長い間、二人だけの秘密だったが、今回、はじめて明かすことにした。良心の呵責が、長い間、僕らを苦しめていたからだ。

放送委員会を放送部にしようという話が持ち上がった時、僕は大賛成だったが、はじめてT君と意見が分かれた。このまま強行すれば、T君と別れることになってしまう。それだけは避けたかった。その時は、「ニール・ヤングとクレイジー・ホースがなぜ一緒に活動を続けているか。」という話を引き合いに出して、メンバーを説得した。理解に苦しむ話だったろう。

|

|

髪を少し伸ばして、ジミー・ペイジ風のパーマをかけたのは、2年か3年の時、バンドをやるなら長髪でなければと考えていた。しかし、ギター・アンプを買ったまでは良かったが、ギターのチューニングが出来ずにミュージシャンへの道を断念。それならば、ミュージック・ライターになろうと、当時流行りの「ミュージック・ライフ」編集部の採用試験を受ける。あの有名な星加ルミ子編集長他2名が試験官。「好きなミュージシャンは?」と聞かれて、「ニルソンとジェイムス・テイラー」と答えた。不合格。「大学を出てからでも遅くない。」と言われた。音楽愛好家の先輩Tさんは、「ニュー・ミュージック・マガジン」の方がいいのに、と言い、Yさんは「「ミュージック・ライフ」なら、落ちて良かった、と言った。

その後、Tさんは、「僕は選ばれた人間だ。音楽にうつつを抜かしている場合じゃない。」と宣言し、僕らの前から姿を消し、Yさんはプロのライターになったのではないかと想像している。あの頃、唯一の高卒DJ(音楽評論家)八木誠が、僕の希望の星だった。

長髪は就職する直前まで切らなかった。就職試験の時、試験官に「その髪を切る気はあるのか。」と聞かれ、「そういう規則があるなら切ります。」と答えた。どうせ、そんな決まりはないと思っていた。

大分、横道に逸れたが、T君たちとは今でも、付き合いが続いている。トイレで出会って以来、36年も付き合っている。彼と出会わなければ、僕の高校生活は、バラと女の日々だったに違いないと、今でも悔やんでいる。この関係は、腐れ縁以外の何物でもない。

51年間、好き勝手なことをやってきたが、ひとつだけやっていないことがある。それは、ロック・バンドだ。ギターが弾けたら女にもてるだろう。その気持ちは、36年たった今も変わっていない。今、僕らは、ミュージシャンへの道を一歩踏み出そうとしている。

(HAPPY-BIGINNING 2005年12月号より) |

|